A cura di Lorenzo Morello,

Commissione Cultura ASI

Il motore 109 della 509 fu il primo costruito dalla FIAT con quattro cilindri, concepito per un’automobile economica, dotato, in consistente anticipo rispetto ai tempi in cui questa soluzione si diffuse ovunque, di valvole a V ed asse a camme in testa.

Non è semplice commentare un progetto senza poterlo discutere con l’autore, poiché non conoscendo con esattezza gli obiettivi che si intendevano raggiungere, è difficile comprendere le scelte fatte; tuttavia, è possibile analizzare i disegni costruttivi ed i risultati tecnici e confrontarli con quelli di altre automobili dello stesso periodo.

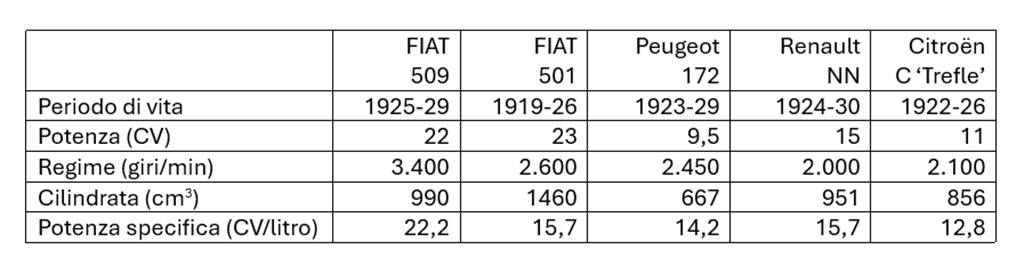

Prendendo in considerazione sia i motori di alcune automobili francesi di grande diffusione altrettanto piccoli, gli unici al mondo con cilindrata simile e costruiti in volumi paragonabili, sia il motore della FIAT 501 che si intendeva sostituire, appare chiaro, dalla tabella sotto riportata, il vantaggio ottenuto in termini di potenza specifica; tuttavia, non si hanno elementi per documentare il vantaggio relativo ai consumi che, in base a misure eseguite in tempi più recenti, confrontando motori con valvole in testa con altri di simile cilindrata a valvole laterali, si può stimare nell’ordine del 10%.

Inoltre, il maggior costo, che si può attribuire alla soluzione con valvole e asse a camme in testa, non sembra aver avuto riflessi negativi sul prezzo, prendendo in considerazione, ad esempio, la Torpedo 509, venduta a 18.500 Lire, e confrontandola con le concorrenti, vendute a prezzi compresi fra 14.000 e 38.000 Lire, al cambio Franco-Lira del 1925. Si tenga anche presente che le Torpedo Peugeot e Citroën non avevano quattro posti, come la 509, e che la Peugeot godeva di tutte le semplificazioni allora accettate per una cyclecar.

Si può ipotizzare che la decisione di adottare un’architettura motoristica così complessa sia stata presa sull’onda dell’esperienza acquisita e della notorietà derivanti dalle FIAT da Gran Premio negli anni precedenti.

Le valvole in testa dei motori da Gran Premio, come si può vedere dall’immagine, inclinate rispetto all’asse del cilindro, avevano permesso di aumentarne il diametro, con beneficio sul rendimento volumetrico, e di compattare la camera di combustione intorno alla candela, migliorando l’efficienza della combustione; d’altro lato, l’assenza delle aste, possibile con l’asse a camme in testa, aveva permesso di superare per la prima volta il limite dei 5.000 giri/min, contro i circa 3.500 raggiunti dalle auto da Gran Premio di anteguerra. Si rese accessibile una potenza specifica di 60 CV per litro di cilindrata, con consumi inferiori.

Efficienza e potenza specifica elevate erano doti desiderabili anche in una automobile utilitaria, per poter meglio sopportare l’ingente tassazione sulla cilindrata e sui carburanti; la difficoltà da superare era, tuttavia, il trasferimento di questa architettura al motore di un’utilitaria, senza aumentare troppo il costo.

Non si poteva certo pensare di utilizzare in un motore economico il sistema adottato sulle auto da Gran Premio, consistente nel supportare ogni gomito dell’albero motore su due cuscinetti di banco, facendo anche uso di gabbie a rulli, per cui si ripiegò su due soli supporti per un albero di quattro cilindri, aggiungendone un terzo, richiesto dal particolare comando della distribuzione. Parimenti, si rinunciò ai pistoni alleggeriti mediante fori, per cui la velocità massima dovette essere limitata a 3.400 giri/min, pur raggiungendone 4.000 nelle versioni sportive.

Tuttavia, analogamente ai motori da corsa, il movimento dell’asse a camme era derivato dalla parte posteriore del motore; questa scelta, sulle auto da corsa, era motivata dal voler evitare che le vibrazioni rendessero erratica la fasatura dell’accensione ma, sul motore 109 alquanto più lento, ciò fu forse deciso per permettere l’assurdo occultamento del magnete.

Un problema a parte era presentato dal comando della distribuzione da parte dell’albero motore, oggi facilmente risolto mediante catene con tenditori idraulici o, più semplicemente, con cinghie dentate in materiale polimerico e tenditori a molla.

A quel tempo, nessuno aveva ancora pensato ai tenditori, per compensare le dilatazioni termiche del motore e gli allungamenti delle catene per effetto dell’usura. La prima catena per il comando della distribuzione, almeno in casa FIAT, comparve, infatti, nella 514, con un motore che rendeva molto più semplice la soluzione, avendo l’asse a camme nel basamento, ben più vicino all’albero motore.

In assenza di tenditori e con una catena necessariamente molto lunga, si temeva che il progredire della sua usura avrebbe causato rumorosità o, addirittura, il suo deragliamento.

Non ritenendo accettabile una soluzione consistente in una cascata di ruote dentate, il dispositivo più frequentemente impiegato a quel tempo, in automobili con asse a camme in testa peraltro ben più costose (come FIAT da Gran Premio, Lancia, Alfa Romeo, Hispano-Suiza, Bugatti, Mercedes e altre), era costituito da un albero verticale che prelevava il movimento dall’albero a gomiti, mediante una coppia di ruote dentate coniche od elicoidali; nel caso di doppio asse a camme in testa, l’albero avrebbe anche dovuto presentare un secondo tratto biforcato in due rami, collegati con altrettante ruote dentate, fino a raggiungere la posizione degli assi a camme.

Era nota anche un’altra soluzione, non certo più semplice, adottata da Bentley, per un asse a camme unico con comandi a bilancieri per quattro valvole per cilindro, realizzata da un sistema costituito da tre eccentrici a 120°, collegati con lunghe bielle ad altrettanti eccentrici disposti sull’asse a camme.

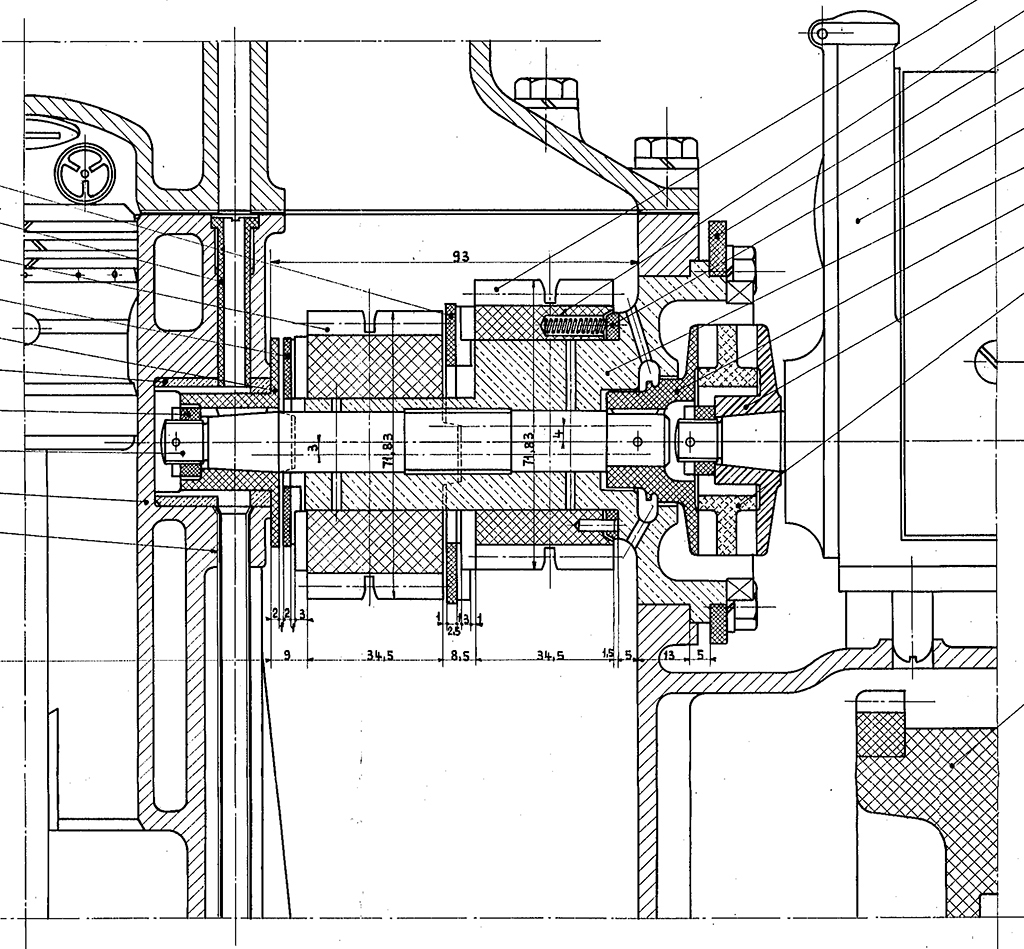

Per il motore 109, si preferì l’impiego di catene speciali di tipo Morse, applicate tuttavia con un rinvio intermedio particolare, che avrebbe permesso la periodica registrazione di due rami di lunghezza inferiore. A questo scopo, il rinvio era costituito da due ruote infilate su perni eccentrici (si veda l’ingrandimento), ruotando il quale era possibile accorciare contemporaneamente i due rami, recuperando l’allungamento della catena; lo stesso rinvio era anche utilizzato per comandare il magnete.

Nonostante questo accorgimento, vi furono molte lamentele per la rumorosità delle catene, probabilmente perché questo dispositivo non teneva conto del fatto che le due catene non avrebbero subito gli allungamenti determinati dall’eccentricità dei perni; questo strano meccanismo, per la sua inutilità, fu soppresso nella versione A.

L’errore maggiore fu compiuto nel dimensionamento del circuito di lubrificazione forzata, la cui pressione fu determinata senza tener conto dell’esistenza di due soli supporti per l’albero a gomiti, tanto che si verificarono casi di grippaggio sui suoi cuscinetti e sui cilindri.

I grippaggi sui cilindri erano, probabilmente, causati anche da fenomeni di detonazione per l’eccessivo riscaldamento che la miscela subiva nella sua prolungata esposizione al calore dell’acqua di raffreddamento; questo fatto è indirettamente dimostrano dalle modifiche apportate alla successiva versione A, nella quale il carburatore fu trasferito in prossimità della testa, per evitare il contributo al riscaldamento della parte di circuito interno al basamento.

Infine, nella versione A, fu potenziato il sistema di lubrificazione, risolvendo i problemi più seri.

Non nelle valvole in testa, ma nel loro comando esotico e nelle irragionevoli decisioni relative all’estetica del motore, erano da ricercarsi le ragioni dei problemi infantili del motore 109. Tuttavia, solo sbagliando era possibile innovare e migliorare il prodotto, evitando di ripetere all’infinito le soluzioni del passato; sarebbe stato sicuramente opportuno, comunque, correggere gli errori prima di avviare la produzione industriale.

La sezione trasversale del motore da Gran Premio FIAT 404 mette in evidenza le dimensioni raggiunte dalle valvole che, rapportate all’alesaggio di soli 65 mm non facevano rimpiangere le luci di passaggio ottenibili con quattro valvole per cilindro. Si noti inoltre il pistone alleggerito ed i cuscinetti di biella a rulli.

Motore Bugatti T35 del 1922; si noti l’albero verticale sulla parte anteriore del motore per il comando dell’asse a camme in testa.

A dimostrazione delle difficoltà inerenti al comando di un asse a camme in testa, si osservi la macchinosità del cosiddetto meccanismo three-throw drive adottato da Bentley nel 1930, per il suo colossale motore a quattro valvole per cilindro da otto litri.

La catena di tipo Morse, oltre che essere più silenziosa per il particolare profilo delle piastrine che compongono le maglie, può adattarsi anche a compiti gravosi, aumentandone il numero; la catena del motore 109 aveva al centro piastrine più grandi che, impegnandosi in una gola della puleggia, avrebbero impedito il deragliamento anche in presenza di allungamenti.

Dispositivo preposto al ricupero dell’allungamento della catena; una bussola recava le ruote di rinvio su perni con eccentricità tali che, montando la flangia di unione al motore in posizioni diverse (essa era fissata con numerose viti disposte secondo un poligono regolare) era possibile aumentare contemporaneamente l’interasse delle ruote delle due catene. L’eccentricità delle due pulegge era proporzionale alla lunghezza delle corrispondenti catene.